“La curiosità è donna”. Un’asserzione energica, di frequente, accompagnata da un punto esclamativo borioso e tracotante. Almeno, così appariva nelle conversazioni e nelle vicende che, in passato, gettavano scompiglio in questioni interne alle famiglie e al vivere sociale o che richiedevano un po’ di ordine. Forse, era la maniera più veloce e meno offensiva di liquidare faccende scomode.

Da bambina, mi ero convinta fosse un fiore all’occhiello, una virtù a cui qualsiasi signora perbene avrebbe dovuto ambire. Tuttavia, la “curiosità” contenuta in questa battuta di poche parole era ben lontana dall’essere un pregio e, meglio ancora, un ornamento. Crescendo, ne compresi il significato sgradevole, e neanche velato, in quanto relegava l’universo femminile al chiacchiericcio domestico, al metter bocca negli affari altrui per farne bottino e gridarlo ai quattro venti.

Si trattava di uno stigma comportamentale che ergeva le donne a paladine di una verbosità logorroica e sfinente, di un agire istintivo avvezzo a entrare a gamba tesa nei rapporti umani. Insomma, una massima popolare pregna di stereotipi attribuenti al genere “debole” un ruolo di cortigiana, la cui comunicazione non poteva, ma soprattutto non doveva, ampliarsi in una conoscenza emancipatrice e in una cultura che aiutasse a fare il salto dal perimetro di casa ai luoghi di potere.

Alzare l’asticella qualitativa del confronto

Lo capii da adolescente, quando al liceo iniziai a leggere di scrittrici, poetesse, letterate che avevano perlustrato aree del sapere animate dal desiderio di approfondimento e dal coraggio di porre quesiti che, sì, avrebbero indotto molti altri a parlare ma, di pari passo, avrebbero alzato l’asticella qualitativa del confronto. Il termine “curiosità” iniziò a delinearsi come un orizzonte interessante.

Il Premio Nobel Marie Salomea Skłodowska Curie (Varsavia 1867 – Salanches 1934), l’astronoma Caroline Lucretia Herschel (Hannover 1750 – Hannover 1848), la filosofa-matematica dell’antica Grecia Ipazia (Alessandria d’Egitto 335 – Alessandria d’Egitto 415), accompagnarono il mio approccio verso un’interpretazione più moderna ed equilibrata del vocabolo oggetto di consistenti discussioni. E, prima di loro, semmai il tempo della mitologia avesse potuto vantare una connotazione reale, il personaggio leggendario di Pandora. Lei, una fanciulla bellissima nata per volere di Zeus e plasmata dal dio Vulcano per punire Prometeo – reo di aver osato rubare il fuoco agli dei per donarlo ai mortali – e, inoltre, per castigare l’umanità, costituita esclusivamente da uomini.

Una presenza rivoluzionaria: la prima donna mortale sulla terra, tanto curiosa da voler infrangere la promessa fatta a Zeus e aprire un vaso rigurgitante mali e afflizioni: dalla vecchiaia alla gelosia, dal dolore al vizio, dalla malattia alla follia. A Pandora si deve la distribuzione equa delle sofferenze umane e della consapevolezza che l’esistenza sia un inesauribile alternarsi di felicità e tristezza, di precarietà e imperfezione. In qualche modo, ha svezzato il nostro planisfero da un candore ingenuo e bigotto.

La natura redentrice delle donne

A colpirmi di Pandora, ossia di colei che possiede tutti i doni, fu la disobbedienza compiuta nei riguardi di Zeus, la divinità suprema, il sovrano degli dei, l’intoccabile e l’irraggiungibile per antonomasia. La giovane, eterea e virtuosa, non gli ubbidì e, non solo aprì la famigerata urna ma, alla fine, liberò anche la Speranza, l’ultimo dono rimasto nello scrigno. Il suo gesto audace permise agli esseri terreni, nonostante tutto, di sperimentare più fiduciosi e ottimisti, affanni e tormenti miserevoli.

La parola “curiosità”, cominciò a prendere il largo da visioni patriarcali per accostarsi sempre più alla natura redentrice delle donne. Una responsabilità che Pandora si era ritrovata, con ovvie distinzioni, a condividere con Eva, la madre di tutti i viventi, e altrettanto ribelle. Il loro peccato, la sfrontatezza che le aveva persuase a scardinare una realtà, seppur immaginata, di condizioni altrimenti destinate all’infinito, balzarono da una dimensione remota sui banchi del ginnasio, rendendosi estremamente attuali.

Giunsi a pensare che la curiosità dovesse appartenere al gentil sesso in una sorta di diritto acquisito alla nascita, riconducibile alla capacità, insita nella sua indole, di reperire soluzioni pratiche alle innumerevoli esigenze della quotidianità.

Il punto esclamativo iniziale venne, pertanto, sostituito da uno interrogativo, provocatorio e indisponente. L’essere curiosi si era trasformato in una predisposizione posseduta da qualunque persona, un’attitudine dello spirito a sondare territori fertili, a tutti disponibili, finanche al regno animale e in particolare, al gatto la cui curiosità, in base al famoso detto di origine anglosassone, finì con l’ucciderlo.

Investigare a occhi e cuore aperti

La curiosità può sovrastarci, stimolare un sentimento che investiga a occhi e cuore aperti. Se impiegata non correttamente, però, rischia di diventare una potente arma a doppio taglio, per la sete di azzardo che questa serba in segreto. La smania permanente di scoprire e oltrepassare i limiti estremi dovrebbe essere controbilanciata dal riconoscimento che, se necessario, arrendersi ci preserva dal pericolo di precipitare in un baratro. E infatti, il rinomato gatto trovò nel “senso di appagamento”, per aver conseguito l’obiettivo prefissato, la strada grazie alla quale salvarsi in extremis e ritornare in vita.

La curiosità è un impulso proattivo, ghiotto di appigli fisici e concettuali. Una barca a vela che naviga in mari famelici di avventure e di sfide. L’innovazione, il progresso e la voglia di non fermarsi mai ne sono la scia. Il suo vero nome di battesimo è “cura”, ovvero sollecitudine. Tramite essa si indaga su ciò che non si conosce, che risulta singolare e, dunque, ammalia. È intrinseca all’umano, un’energia perpetuatasi nei secoli e nel mondo. Salta palizzate geografiche, dilettandosi a stuzzicare le menti di coloro i quali, a orecchie tese, sono pronti ad ascoltarla. L’infanzia riesce ad appropriarsene con una facilità inarrestabile e, immancabilmente, finisce con il coinvolgere l’età dei cosiddetti “maturi”.

In un giorno assolato

Proprio come accadde a me, in un giorno di agosto, all’interno del campus della East China Normal University di Shanghai. Alle 6, ero già a passeggio per l’immenso parco che, dal dormitorio per studenti stranieri, si estendeva fino all’edificio centrale dell’ateneo. Cercavo refrigerio e distrazione dall’afa che non riuscivo a spezzare né con acqua fresca né con il tè all’Osmanto preparatomi da Ning, una simpatica ragazza deputata alle bevande rinfrescanti per gli ospiti “venuti da lontano”.

Camminavo, lasciandomi guidare dall’ombra degli alberi distribuiti a rifinitura della folta rete di viali e piazze. A quell’ora, giravano soltanto addetti alla pulizia, agenti di sicurezza e drappelli di over settanta. Gruppi ordinati e suddivisi per attività che si articolavano scattanti; le più vivaci erano le comitive delle signore dislocate in allegre oasi di verde. Danzavano onorando la nuova giornata con enormi ventagli rossi o coordinandosi in forme rallentate del Tajiquan. Decisamente curate nell’abbigliamento e, qualcuna, perfino con un bel rossetto sfavillante! In mezzo ai cespugli, al contrario, si era isolata una compagnia di senior in pantaloncini corti e canottiera. Le loro mani, tra giochi di carte e dadi, con destrezza andavano agguantando sigarette e borracce termiche trasparenti, da cui era facile intravedere foglie miste a bacche nuotare in superficie e, lentamente, scendere sul fondo, simili ai granelli di una clessidra. A stupirmi fu la zona laterale di una piazzetta, divisa secondo un assetto rigorosamente simmetrico. A destra, coppie di anziani ballavano su ritmi da balera, incuranti dell’orario mattutino; a sinistra, sportivi attempati sforbiciavano gambe e braccia arzille. Era bello vederli sorridere e, a giudicare dalle sbirciate inquisitorie, dovevo essere l’unica straniera nei dintorni. In effetti, avevo lasciato la palazzina degli alloggi ancora addormentata e, al di là dei numerosi tentativi di buttare giù dal letto la mia coinquilina di camera, una studentessa messicana gioviale ma pigra, questi erano falliti fra smorfie di disappunto e la sua testa che, da sotto il cuscino, mi salutava con un inglese trascinato a forza.

L’escursione in solitaria proseguì, conducendomi a una distanza di qualche metro rispetto all’angolo ricreativo. Dalla penombra, timidamente, emerse un laghetto avviluppato da un luccichio indomabile. Durante la permanenza alla East China Normal University, avevo sentito nominare miriadi di volte quella macchia d’acqua poiché per gli universitari fungeva da ritrovo serale e da compasso utile a rintracciare i vari dipartimenti.

L’inizio di una scoperta elettrizzante

Avvicinandomi, era impossibile guardarlo talmente forti si propagavano i riflessi di luce. In quel pezzettino di suolo lacustre, avevo la sensazione di camminare sulla bambagia e di essere accarezzata da una tranquillità paradisiaca. Uccellini che cinguettavano, farfalle che volavano e uno strano ronzio che penetrava acuto in un orecchio per uscire delicato dall’altro. Non era il suono vibrante e sordo di un’ape o di una zanzara, non somigliava ad alcun richiamo animalesco. Dalla fitta vegetazione, in prossimità della distesa d’acqua, rimbalzava portandosi dietro bisbigli e urla trattenute. Più incrociavo il brusio, più questo si modulava in voci che dalla sgarberia sferragliavano al giocoso.

“Dai, prendilo!”.

“No, fai tu. Io ho paura”.

“Guarda che lo dico a Min Min…”.

“Lui non c’è. È in vacanza, nell’isola di Hainan. Hai visto i colori? E come nuota! È inutile che gli dai il riso, i pesci non lo mangiano… lo hai dimenticato? Hai il cervello vuoto come le tue tasche!”.

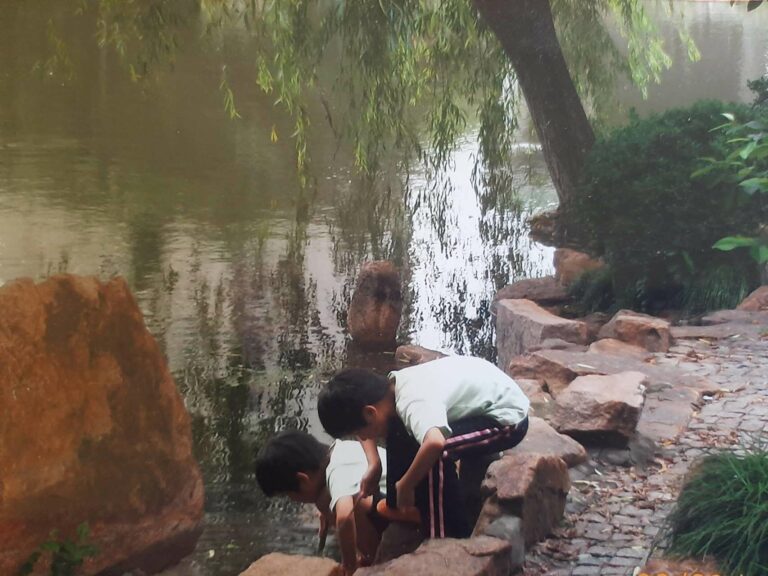

“Tiene gli occhi sbarrati… in acqua! Pure io, sai? Comunque, appena vedo Min Min a scuola, gli dirò che sei un fifone!”.

E, a seguire, sghignazzate di complicità in un dialogo quasi disarmante, autofomentato da slanci di fantasia sparati a mo’ di freccette da una cerbottana. Due bimbi, intorno ai dieci anni, piegati a uncino sulla sponda, erano presi dalla spartizione ideale di pesciolini e alghe alla stregua di ghiottonerie e balocchi. Non un litigio, bensì l’inizio di una scoperta elettrizzante. Fissavano l’acqua, il fondale melmoso che pareva un grande foglio di carta su cui disegnare e, di fatto, come abili strateghi militari, erano concentrati a organizzare attacchi contro un nemico inesistente ad accaparrarsi bottini, in prevalenza: fogliame secco, pietre colorate e ramoscelli. Avevano costruito un paio di canne da pesca con le quali immergevano ami improbabili, ma non sembravano attratti dall’idea di emulare le movenze adulte di catturare animali acquatici. Piuttosto, se ne stavano in ginocchio a osservare scrupolosi. E fu il motivo che mi spronò a rimanere lì, fasciata da lussureggianti fiori d’acqua, ad attendere qualcosa a cui ancora non sapevo conferire un’identità, ma che ero certa mi avrebbe spiegato molto delle false interpretazioni e dei fraintendimenti restati in sospeso. Esploravano loro ed esploravo io.

Essere abituati e predisposti all’inusuale

Si spingevano verso il lago, ma tenendosi saldi sulla riva sabbiosa. I loro nasi si atteggiavano a verghe magiche di un rabdomante, alla ricerca di elementi sconosciuti, per cui provare attrazione e timore adrenalinico. Era il ritratto fedele alla fase che precede e che poi spalanca le porte alla curiosità, a ciò che in Cina si definisce con “奇心” Hào Qí Xīn (lett. “cuore curioso”), “l’avere una propensione consueta”, un cuore e un’abitudine all’inusuale, al sorprendente, alla stranezza, alla meraviglia. Una disponibilità ad accogliere il diverso e a includere, in una lista interminabile, situazioni che deragliano da binari già percorsi.

Nel divorare con le papille gustative la scena, fagocitavo ogni particella di tenerezza e poesia, dissotterrando, parallelamente, la carrellata di preconcetti e giudizi che si erano fino ad allora insinuati nel sostantivo “curiosità”. A quel punto, avevano perduto completamente valore. Fu come svincolarsi da idee moleste e scoperchiare un recipiente dal quale far sgorgare un tripudio di risposte. Equivalse a spalancare la mente, e invece di schiudere un vaso, come era avvenuto a Pandora, scattai una fotografia per ricordarmi di quei piccoli, della loro modalità spontanea e non filtrata di assaggiare la curiosità, che fosse per un insetto o un bastoncino essiccato, e di affidarvisi, benché ancorati saggiamente al terreno.

Porto quello scatto ovunque. Si adatta ai posti, divenendo ora un segnalibro, ora un soprammobile o un quadro mancante di cornice, e, sovente, un’immagine da contemplare.

Un appuntamento sincronizzato

Mi diressi allo stabile in cui si teneva il corso di lingua cinese, giocando con me stessa a indovinare un rebus rompicapo: “la curiosità è una causa oppure un effetto?» Davanti all’ingresso dell’aula, arrivai alla conclusione che vivessero all’unisono, dandosi un appuntamento sincronizzato.

La curiosità senza un pizzico di risolutezza avrebbe difficoltà ad assumere sembianze concrete, si ridurrebbe a un’astrazione, intrappolata da mille indecisioni.

“Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo”, Alda Merini.

E nell’atto del guardare, descritto dalla straordinaria poetessa italiana, cresce il germe della curiosità. Un trampolino di lancio che accantona condizionamenti anagrafici superflui e cerca, negli esseri viventi, un corpo mediante il quale rivelarsi. Immensamente insaziabile e appagante.

*Referente Senior

per Progetti Commerciali

e Culturali Sino-Europei

Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.

L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.