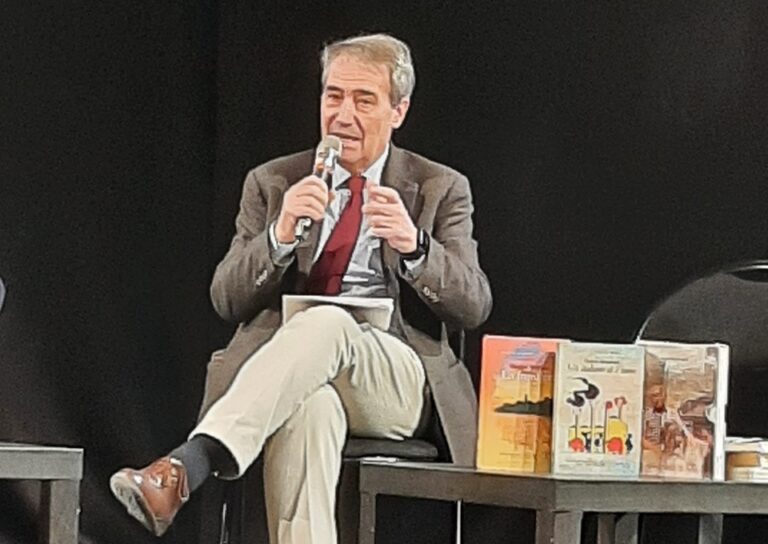

Le scoperte non sono mai casuali. Incontriamo Cristiano Degano, giornalista, politico, intellettuale impegnato su tanti fronti, dalla pace al superamento dei confini, e veniamo a sapere che ha radici fiumane il che è un elemento importante nella nostra ricerca delle eccellenze nel mondo che hanno legami con la città del Quarnero, con l’Istria e la Dalmazia.

“In verità è mio padre”, racconta, e la curiosità cresce.

Questa sua spiegazione apre le porte a una storia articolata. Quale?

“Il mio cognome, Degano, è tipicamente friulano e in effetti tale era il mio bisnonno che di professione faceva il tipografo. Proprio la sua attività lo portò a Fiume per lavorare all’allora quotidiano ‘La Voce del popolo’. Lì suo figlio Fernando, mio nonno, conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie, una ragazza ungherese, Elisabeth Kiss. E a Fiume quindi nacque nel 1924, esattamente cent’anni fa, mio padre Gennaro. Visto il nome, molti pensavano che avesse origini partenopee o comunque del Sud Italia. In realtà mia nonna lo scelse perché così si chiamava il carabiniere che venne ad abitare vicino a loro all’arrivo a Fiume dell’Italia, subito dopo la parentesi dannunziana. Era insomma per lei un nome insolito, quasi esotico e per questo chiamò così mio padre. Per motivi di lavoro la famiglia si trasferì dopo pochi anni a Trieste, ma restò sempre legata a Fiume, anche se nessuno di loro volle più tornarci dopo la fine della guerra. A mia nonna, comunque, mancava la sua lingua madre e talvolta cercava tra gli acquirenti d’oltreconfine che, soprattutto nei weekend, affollavano la città, qualcuno che parlasse l’ungherese. Si metteva a seguirli per sentire ancora il suono della sua lingua”.

In una città e in un secolo in cui la purezza è stato un mito, che cosa significa dichiarare la propria complessità?

“Anche questa mia storia familiare è emblematica delle nostre radici plurilinguistiche e pluriculturali. Sempre i miei nonni mi ricordavano spesso che sino alla fine della Grande Guerra a Fiume si parlavano correntemente quattro lingue: il tedesco, l’italiano, il croato e l’ungherese. Una vera ricchezza che le tragiche vicende storiche del secolo scorso hanno purtroppo disperso”.

Quali tappe ci hanno traghettato verso una realtà più aperta e pronta ad accettare l’altro senza condizionamenti?

“Un processo lungo e non facile. Una delle tappe fondamentali è stato certamente l’allargamento dell’Unione europea prima alla Slovenia, nel 2004, e quindi alla Croazia, nel 2013. Con l’ingresso di quest’ultima nello spazio Schengen alla fine del 2022 sono poi finalmente caduti i confini che per troppo tempo ci hanno diviso. Ma ci sono state altre tappe importanti. Per quanto riguarda l’Italia e in particolare Trieste penso ad esempio alla legge di tutela della minoranza slovena approvata solo all’inizio di questo secolo e tra mille polemiche da parte di chi agitava ancora il bilinguismo come un grave pericolo per l’italianità della città. Negli ultimi 25 anni molte cose sono fortunatamente cambiate”.

L’Europa per noi gente di frontiera è molto di più di un concetto storico-economico, l’apertura a est quali cambiamenti ha portato?

“Dalla caduta del Muro di Berlino è davvero cambiato il mondo. Fino ad allora le nostre terre si trovavano a ridosso e divise da un confine. Anzi, per citare la famosa frase di Churchill da una “cortina di ferro” che da Stettino a Trieste divideva l’Europa. Quella “cortina di ferro” condizionava inevitabilmente la vita e lo sviluppo di quest’area. La caduta dei muri e dei confini ci ha ridato una centralità europea, creato nuove opportunità che appena oggi, penso ai porti di Trieste, Fiume, Capodistria, si stanno pienamente sviluppando, pur tra le difficoltà dovute all’attuale situazione geopolitica internazionale”.

La comunicazione ha anche il compito di creare opinioni e atteggiamenti condivisi, con quali difficoltà?

“Sì, la stampa ha un compito importante nel superamento dei confini, non solo di quelli fisici. Ci sono, almeno per quanto riguarda la sponda italiana, degli esempi virtuosi di informazione transfrontaliera, dalle pagine del Piccolo di Trieste dedicate all’Istria, Quarnero e Dalmazia a Radio e Tele Capodistria piuttosto che alle trasmissioni Rai de ‘L’Ora della Venezia Giulia’, ma a mio avviso il mondo dell’informazione potrebbe fare molto di più per collegare il FVG alla Slovenia, alla Carinzia e alla Croazia.”

Come presidente dell’Ordine dei giornalisti del FVG quali sono i progetti che le stanno più a cuore?

“La rivoluzione digitale ha profondamente cambiato negli ultimi anni il mondo dell’informazione: i media tradizionali, a cominciare dalla carta stampata, sono in crisi e sempre più persone si informano attraverso i social. Il problema è che in Italia stiamo affrontando questi cambiamenti epocali con delle leggi concepite in altre epoche storiche. La stessa legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti risale al 1963 ed è ormai ampiamente superata, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla professione. L’Ordine nazionale, affiancato dai presidenti regionali, ha più volte sollecitato il Parlamento ad avviare una radicale riforma di queste norme, avanzando anche precise proposte. Finora purtroppo inutilmente”.

L’intelligenza artificiale le fa paura, nella scrittura quali perplessità suscita?

“Si è detto che l’intelligenza artificiale rappresenta la più importante sfida antropologica della nostra epoca. Nessuno comunque può pensare di fermare il progresso e lo sviluppo tecnologico. L’uso dell’intelligenza artificiale deve diventare un’opportunità e non un problema, anche nel mondo dell’informazione. ChatGPT e i suoi omologhi dovranno supportare i giornalisti nel loro lavoro, non sostituirli. Non si tratta quindi di alzare inutili barricate, ma di porre con forza il problema delle regole. Ci sta pensando il Parlamento europeo, che ha appena approvato una legge sull’AI, e non a caso se ne parlerà anche nel prossimo G7 in una sessione alla quale per la prima volta parteciperà anche il Pontefice”.

Quale informazione si avrebbe senza il contributo della sensibilità individuale?

“Negli ultimi anni l’avanzare del web e dei social ha provocato la cosiddetta ‘disintermediazione’ ovvero il venir meno della mediazione del giornalista. Sono per lo più gli algoritmi oggi a scegliere per noi le notizie, ma essendo programmati a darci quello che ci piace o che coincide con il nostro punto di vista si arriva a una sempre più marcata polarizzazione dell’informazione.

Altro che ‘disintermediazione’, quindi. Proprio nell’attuale panorama dell’informazione, affidata sempre di più ai social media, agli algoritmi e ora anche all’intelligenza artificiale, è fondamentale il ruolo di chi è professionalmente formato e aggiornato per accertare la fondatezza delle notizie, verificarne le fonti, certificarne la provenienza. Di chi è inoltre tenuto al rispetto della deontologia professionale”.

I giovani che si affacciano alla professione spesso non hanno molte speranze, le redazioni in regione sono poche, difficile soddisfare le richieste…Nell’Europa della mobilità dentro e fuori i confini, hanno una possibilità di farcela?

“La crisi dei media tradizionali a cui accennavo ha reso sicuramente meno attraente la nostra professione, anche dal punto di vista economico. La mia generazione ha potuto contare su buoni contratti che oggi sono invece molto meno remunerativi. Per non parlare dei collaboratori che attualmente vengono in genere retribuiti con pochi euro lordi ad articolo. Anche per questo molti giovani cercano all’estero maggiori gratificazioni, economiche e non solo”.

Spesso la nostra società è arrabbiata con i giovani che vengono descritti come privi di sogni, viziati, staccati dalla realtà. Lei cosa ne pensa?

“È sempre difficile generalizzare, ma penso che i ragazzi di oggi ce l’abbiano molto più dura di noi nell’affermarsi nella vita. È la prima generazione con aspettative di lavoro e di benessere inferiori a quelle dei loro genitori e di questo sono consapevoli. Si dice che il mondo non l’abbiamo ricevuto in eredità dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli. Non è certo un mondo ideale quello che gli stiamo lasciando…”.

Che giornalismo immagina nel futuro?

“Non ho la sfera di cristallo e con le sempre più veloci trasformazioni che investono il mondo dell’informazione è davvero difficile fare previsioni per il futuro. Ribadisco comunque le considerazioni appena fatte, ci sarà comunque bisogno della professionalità del giornalista”.

Giornalismo e politica, qual è il possibile rapporto, l’interazione, l’intreccio dedotti dalla sua esperienza sul campo?

“Anche nel rapporto fra giornalismo e politica sia sta facendo strada la già citata ‘disintermediazione’. Alle conferenze stampa o alle interviste gli esponenti politici preferiscono ricorrere sempre più spesso alle dirette Facebook o a quelle su YouTube, privilegiando un rapporto diretto con i propri potenziali elettori senza la mediazione del giornalista che potrebbe magari formulare anche domande scomode. La stessa premier Giorgia Meloni preferisce affidarsi a ‘Gli appunti di Giorgia’ piuttosto che a una più tradizionale comunicazione istituzionale e ai colleghi non rimane altro che rilanciare le immagini e le dichiarazioni tratte dai suoi ‘appunti’. Ma non è certo la sola a comportarsi così.”

Trieste anche in campo giornalistico ha sofferto per le vittime sacrificate in guerra. Ciò che sta succedendo in Europa e nel Medio Oriente quali sentimenti suscitano in lei?

“Sì, Trieste ha pagato un alto contributo al giornalismo di guerra. Proprio nel gennaio scorso abbiamo ricordato il trentennale della strage di Mostar, dove i componenti di una troupe della Rai del FVG, Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D’Angelo, rimasero uccisi da una granata, e a fine marzo quello dell’assassinio a Mogadiscio di Miran Hrovatin, ucciso insieme a Ilaria Alpi. Delle ricorrenze rese più amare dai conflitti in atto a Gaza e in Ucraina, guerre che si stanno combattendo anche con la disinformazione. Per questo è ancora più importante il ruolo degli inviati che possono testimoniare con il proprio impegno sul campo quello che sta accadendo sui vari fronti”.

Fiume per lei, ieri e oggi…

“Devo ammettere con rammarico che non l’ho frequentata molto. Qualche viaggio di lavoro, dapprima come giornalista Rai e poi come assessore regionale, ma manco da Fiume da diversi anni. L’ultima volta è stato quando mia zia (figlia di una sorella di mia nonna che si era sposata con un legionario di D’Annunzio, trasferendosi quindi in Toscana) mi ha chiesto di riportarla a vedere la casa dove aveva trascorso diverse estati prima della guerra. Ricordo bene quando riuscimmo a individuarla dopo una non facile ricerca, mi abbracciò piangendo e mi disse che le avevo fatto un grandissimo regalo”.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.

L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.