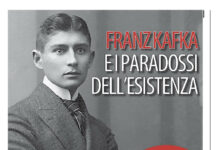

Si è tenuta per il tramite della piattaforma Zoom, la videolezione intitolata “Figli delle App… i nostri ragazzi in Rete tra opportunità e insidie”, organizzata dall’Università Popolare di Trieste, in accordo con l’Unione Italiana e con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Durante l’incontro, mediato da Iva Bradaschia Kožul, titolare del settore Istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, nonché direttrice della SEI San Nicolò di Fiume, è stato presentato il volume “Figli delle App. Le nuove generazioni digital-popolari e social-dipendenti” di Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, nonché coordinatore didattico del Master in Esperto della comunicazione digitale presso l’Università degli Studi di Messina. La lezione è stata trasmessa ai presidi e docenti della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia.

I giovani tra App e società

Come affermato da Iva Bradaschia Kožul in apertura dell’incontro, “il tema di questa videoconferenza è un tema molto attuale, presente nelle nostre scuole e che definisce anche la vita di tutti i giorni. Stiamo sicuramente vivendo – ha proseguito – un momento di sfida, non semplice. Dobbiamo imparare ad affrontarlo, attutendo al massimo tutte le possibili conseguenze per noi, per le nostre famiglie e per i nostri alunni e docenti”.

La lezione è stata condotta dal prof. Pira e dal prof. Andrea Altinier, docente di Comunicazione pubblica e d’impresa presso l’Istituto Universitario Salesiano Venezia e Verona, i quali hanno affrontato argomenti chiave legati al rapporto che le nuove generazioni intrattengono con la tecnologia. Come spiegato nella scheda introduttiva dell’incontro, dallo studio delle nuove generazioni di preadolescenti e adolescenti risulta che “si muovono tra App e dimensione social in un fluire quotidiano h24 di interazioni, produzione di contenuti e creatività e, per la prima volta, l’e-learning è entrato nelle loro vite”.

In aumento i disturbi depressivi

Il punto di partenza del discorso del prof. Pira è stato il ruolo che la tecnologia riveste nelle vite delle persone. Al fine di riflettere approfonditamente sulla questione, il relatore ha proposto due prospettive: quella della tecnologia della sopravvivenza, e quella della tecnologia accudente. Quest’ultimo tema è stato studiato, come ricordato dal prof. Pira, dalla psicologa, sociologa e tecnologa statunitense Sherry Turkle. “La tecnologia diventa accudente, come ci spiega una delle più grandi esperte al mondo, perché il tempo che noi diamo alla tecnologia trasforma la dimensione stessa del tempo”, ha spiegato lo studioso. “A questo – ha proseguito – va aggiunto il fatto che molti individui ritengono che si possa avere uno scambio equo tra quello che noi diamo alla tecnologia e quello che noi otteniamo in cambio da essa”. Si tratta di una questione piuttosto controversa, in quanto al giorno d’oggi il potere e la competenza che vengono conferiti alle tecnologie mette in dubbio una tale convinzione. A questo proposito, il prof. Pira ha ricordato diverse ricerche condotte a livello nazionale ed europeo nel periodo della pandemia che dimostrano un forte aumento di disturbi depressivi tra i preadolescenti e gli adolescenti che, in questa nuova realtà pressoché dominata dalla tecnologia (basta pensare alla nuova didattica a distanza), vivono in una realtà sempre più alienante e sempre più angosciante. Dall’altro lato, la cosiddetta tecnologia della sopravvivenza si riferisce al fatto che “al giorno d’oggi, per qualunque cosa che non riusciamo a fare, basta utilizzare l’Internet o scaricare un’App”, come affermato dal relatore. Riprendendo quanto teorizzato dal sociologo, giornalista e scrittore bielorusso Evgenij Morozov, il prof. Pira ha puntualizzato che tale condizione è ciò a cui risponde il soluzionismo della tecnologia della sopravvivenza.

Tre concetti chiave

Per comprendere meglio l’attuale situazione in merito al rapporto tra i giovani e la tecnologia, ha spiegato, è necessario definire alcuni termini chiave del discorso, come quello della “vetrinizzazione”. Si tratta del “mettersi in vetrina, creare un ‘io’ iper-fluido, dove non sono quello che io sono effettivamente nella vita, ma costruisco un ‘io’ che mi permette di piacere agli altri. In questo modo – ha spiegato il prof. Pira – le relazioni diventano sempre più ansiogene”. Un’altra espressione fondamentale del tema della tecnologia è quella dell’”iper-connessione”, che riflette la tendenza delle persone a rimanere virtualmente e tecnologicamente connessi in modo continuativo durante tutto l’arco del giorno e della notte. “Le nostre giornate sono ormai di 24 ore, noi interagiamo 24 ore su 24 attraverso gli strumenti tecnologici”, come riferito dallo studioso. “L’idea che i ragazzi hanno – ha aggiunto – è che essendo connessi hanno una relazione. Ribadisco che essere connessi significa esattamente quello, e non significa avere una relazione”. L’ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello della “polarizzazione”. “Noi ci muoviamo quasi in funzione del ‘confirmation bias’, cioè scegliamo esattamente chi la pensa come noi, ci fidiamo solo di chi conferma le nostre convinzioni pregresse”, ha puntualizzato il prof. Pira.

«La mia via ai tempi del Covid»

I tre concetti chiave sopra elencati stanno alla base anche della ricerca condotta dallo studioso, confluita nel libro “Figli delle App.

Le nuove generazioni digital-popolari e social-dipendenti” ed effettuata per il tramite di un questionario online intitolato “La mia via ai tempi del Covid”. La ricerca è stata condotta tra aprile e maggio dell’anno scorso e ha coinvolto complessivamente 1.858 ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori italiane (corrispondenti agli ultimi quattro anni delle elementari e alle medie superiori in Croazia), ai quali erano state presentate 17 domande in merito alla questione del ruolo della tecnologia nelle loro vite. L’analisi è stata più approfonditamente spiegata dal prof. Altinier.

Dalla ricerca risulta, in particolare, che la stragrande maggioranza degli intervistati ritiene che, per quanto riguarda la didattica a distanza, la tecnologia non abbia portato a una relazione con gli insegnanti emotivamente più intensa, nonostante ci sia stata una connessione continuativa. È evidente, quindi, che “i ragazzi hanno bisogno di un rapporto empatico e di un’emozione che arrivi da chi gli sta di fronte”, come spiegato dal prof. Altinier. “Dall’altro lato – ha proseguito –, la stragrande maggioranza afferma di sentirsi esclusi dalla vita di classe, o comunque non si sente parte integrante di essa. In altre parole, la polarità che si evidenzia nella ricerca è il fatto che questi ragazzi si sentono sempre più individui e sempre di meno una comunità”. Ciò che ne consegue è un forte senso di solitudine. “A quell’età, la comunità di classe è il principale agente della socialità, perciò, privando i ragazzi di questo agente, li abbiamo lasciati ancora più soli, con enormi rischi sociali”, ha concluso il relatore.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.

L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.