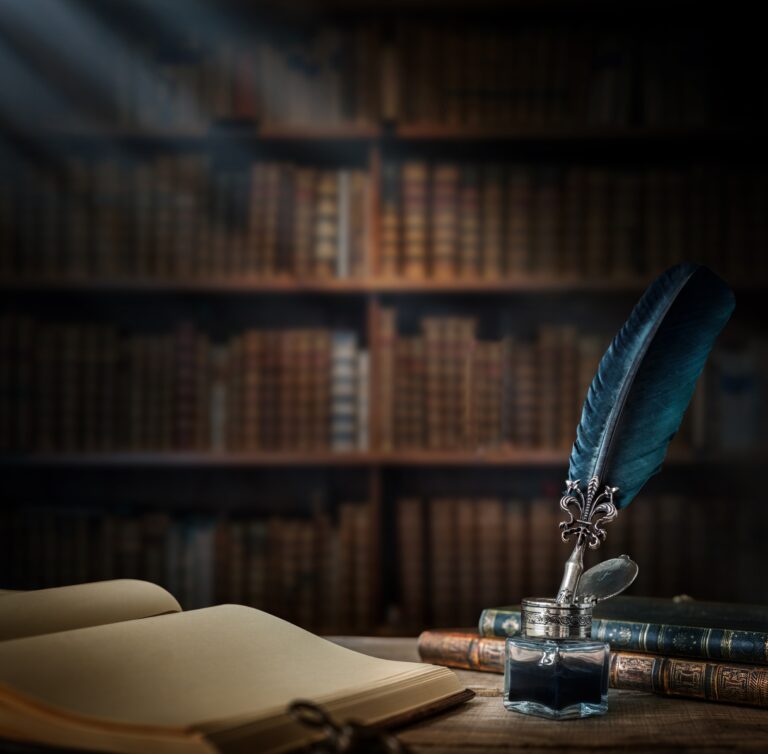

È interessante notare come certe immagini si radichino nell’inconscio collettivo e resistano nel tempo, anche a dispetto delle rivoluzioni tecnologiche che le rendono obsolete.

Una penna d’oca che sporge da un calamaio, evoca immediatamente l’atto dello scrivere e la professione dello scrittore, molto meglio degli ausili tecnici che sono subentrati negli ultimi due secoli. A voler essere precisi bisognerebbe completare l’immagine anche con un foglio di carta. In effetti, affinché l’atto scrittorio possa compiersi, sono necessarie tre componenti: una superficie su cui tracciare i segni, uno strumento per farlo e un liquido che renda indelebile la traccia. In altre parole, carta, penna e inchiostro. Sembra elementare, ma questi tre elementi hanno avuto sviluppi singolari prima di aggregarsi come siamo abituati a vederli.

Cominciamo con la carta che, secondo la leggenda, viene inventata intorno al 105 d.C. in Cina da Ts’ai Lun (scritto anche Cai Lun) un dignitario di corte, per arrivare in Europa solo nell’XI secolo. Come mai questo scarto di quasi un millennio tra l’invenzione e la diffusione nelle nostre zone?

Nell’area del Mediterraneo e Medio Oriente, culla delle antiche civiltà, le comunicazioni scritte erano cominciate con tavolette d’argilla incise, per poi passare al papiro, inventato e usato dagli antichi egizi fin dal 3.000 a.C.. Da notare che in molte lingue la radice etimologica di carta deriva da qui (papir, paper, papel, ecc.). Siccome la pianta di papiro cresce quasi esclusivamente nella zona del delta del Nilo, nel momento in cui gli egizi ne bloccarono l’esportazione, nel II secolo a.C., fu necessario trovare un altro supporto scrittorio. Così nella città di Pergamo, in Asia Minore, si cominciò ad usare la pelle di animali depilata e messa in tensione ad essiccare, fino a formare sottili sfoglie, denominate appunto pergamena. Anche se molto più costosa del papiro, la pergamena (o cartapecora) venne largamente usata dal V al XIV secolo, quando cominciò pian piano a entrare in uso la carta.

Come era già successo per la seta, anche per portare in Europa la carta, fu necessario “rubarla”. Si sa che i cinesi erano molto protettivi delle loro invenzioni e cercavano in tutti i modi di tenerle segrete, ma nel luglio del 751, durante la battaglia del Talas, sulla via della seta (Kazakistan orientale), tra i cinesi fatti prigionieri dagli arabi, c’erano alcuni cartai che contribuirono a fondare a Samarcanda la prima cartiera fuori dalla Cina. Nei secoli successivi gli arabi introdussero la carta in Europa a partire dai loro domini nella penisola Iberica dove impiantarono varie fabbriche per la produzione locale. Il più antico “pezzo di carta” europeo è il “Breviarium et missale mozarabicum” redatto in Spagna nel 1036. In breve tempo l’invenzione si diffuse e arrivò in Italia già nel corso del ‘200 quando nacquero le cartiere storiche di Fabriano, Treviso e Amalfi.

Per alcuni secoli la carta e la pergamena coesistono, con una prevalenza della seconda per i documenti legali e ufficiali, ma con l’invenzione della stampa inizia il sorpasso della carta, la cui vittoria finale arriverà però solo nell’Ottocento quando ne inizierà la produzione industriale grazie alla meccanizzazione basata sull’uso del vapore.

Con l’arrivo della stampa nel XV secolo, cambia anche la composizione dell’inchiostro che fino a quel momento era sempre stato a base acquosa, ma che adesso richiede la viscosità degli oli. In origine sono sempre gli egizi e i cinesi a contendersi in contemporanea l’invenzione, usando essenzialmente gli stessi ingredienti – nerofumo (fuliggine) e altri pigmenti di origine minerale e vegetale diluiti in acqua. Alla miscela di base i greci aggiunsero della gomma e i romani anche il nero di seppia, ma l’inchiostro di fuliggine aveva lo svantaggio di essere troppo fragile e di venir via facilmente. Perciò nel Medioevo si diffonde l’uso dell’inchiostro ferrogallico che penetra molto più profondamente nella fibra risultando indelebile. La composizione si avvale della combinazione di galle – escrescenze vegetali ricche di tannino – e di un sale (solfato) ferroso, addensati in acqua con l’ausilio della gomma arabica. Grazie al suo basso costo, quest’inchiostro è stato usato fino al XIX secolo, quando si vide preferire l’inchiostro di china. In quel periodo infatti cominciarono ad essere usati su larga scala i pennini di rame, argento, ferro e d’acciaio e l’acido contenuto nel ferrogallico risultò troppo corrosivo per i metalli. Perciò prevalsero gli inchiostri che garantivano fluidità, delicatezza e tempi di asciugatura sempre più ridotti, e soprattutto più adatti alle nuove penne.

Parlare degli strumenti della scrittura richiederebbe un capitolo a sé. Ricordiamo solo le tappe principali del loro sviluppo. Gli egizi usavano il calamo, ricavato da una canna a cui era stata spuntata un’estremità. Dal VI secolo in poi, esso fu soppiantato progressivamente dalla penna d’oca che mantenne il suo primato fino alla metà dell’Ottocento. Poi in un secolo e mezzo si succedono tutte le importanti innovazioni tecniche che trasfigurano l’atto della scrittura. La prima in ordine cronologico è quella di portare l’inchiostro dentro alla penna con l’invenzione della stilografica ad opera del rumeno Petrache Poenaru nel 1827 (ma perfezionata da altri per oltre un secolo), seguita dalla prima penna a sfera, invenzione del 1888 di John J. Loud. Ma nel 1936 arriva la rivoluzione dei fratelli ungheresi Birò (penna biro) e, a partire dal 1953, la commercializzazione della Bic. Intanto parallelamente si propaga l’uso della macchina da scrivere, operativa già dall’inizio del Novecento, la cui praticità viene infine abbinata al computer, diventando tastiera per il word processor. Insomma, Dante usava la penna d’oca, D’Annunzio la stilografica, Moravia la macchina da scrivere, noi il computer. Abbiamo guadagnato velocità e comodità d’uso, ma è anche volata via la poesia.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.

L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.